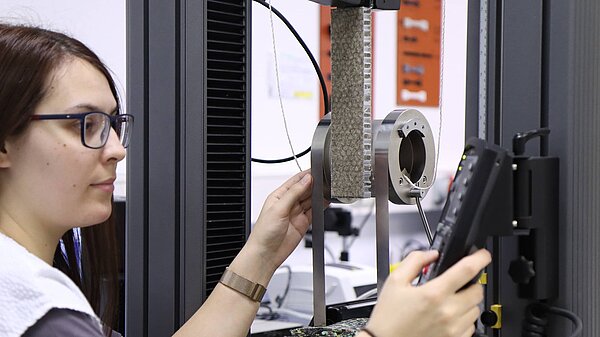

Eine Mitarbeiterin bereitet eine Zelllinie für die spätere Prüfung vor. Zur tierversuchsfreien Prüfung auf Zytotoxizität nach ISO 10993-5 und Sensibilisierung nach ISO 10993-10 in Verbindung mit OECD 442D werden standardmäßig Säugerzelllinien benutzt. (Bildrechte: OMPG / André Kranert)

Ein Werkstoff gilt als biokompatibel, wenn er sich in ein biologisches System – z. B. den menschlichen Körper – integrieren lässt, ohne schädliche Reaktionen auszulösen. Die Anforderungen an entsprechende Prüfungen richten sich nach Art, Einsatzort und Verweildauer des Produkts im oder am Körper – etwa ob es sich um ein temporär eingesetztes Wundpflaster handelt oder um ein dauerhaft implantiertes Herzkatheter-System. Diese Tests sind in der Normenreihe DIN EN ISO 10993 geregelt.

Ein zentrales Anliegen bei der Durchführung dieser Prüfungen ist die Einhaltung des sogenannten 3R-Prinzips (Reduce, Refine, Replace). Das bedeutet: Tierversuche sollen auf ein Minimum beschränkt, verbessert oder idealerweise ganz ersetzt werden.

Typische Einstiegstests bei der Biokompatibilitätsbewertung sind:

- Zytotoxizität nach DIN EN ISO 10993-5

- Hautirritation nach DIN EN ISO 10993-23

- Hautsensibilisierung nach DIN EN ISO 10993-10

Die Zytotoxizitätsprüfung wird regulär in vitro, also tierversuchsfrei, durchgeführt. Beispiel: Bei einer neuen Beschichtung für chirurgische Instrumente wird getestet, ob freigesetzte Stoffe zellschädigend wirken. Beim Test werden Extrakte des Prüfmaterials auf Kulturen von Gewebezellen aufgetragen und über einen definierten Zeitraum inkubiert. Zur anschließenden Beurteilung der zellschädigenden Effekte können sowohl qualitative (z. B. mikroskopische Bewertung) als auch quantitative Verfahren (z. B. Proliferationsassays) zum Einsatz kommen.

Während klassische Methoden im Rahmen der Hautirritationsprüfung auf Tierversuche setzen, kommen bei der in vitro-Variante rekonstruierte 3D-Hautmodelle zum Einsatz, die die menschliche Hautstruktur imitieren. Beispiel: Bei einem neuen Kleber für ein medizinisches Pflaster wird geprüft, ob Hautirritationen auftreten. Nach Kontakt mit Extrakten des Prüfmaterials wird die Zellvitalität durch Farbstoffaufnahme und photometrische Auswertung bestimmt. Nach einer festgelegten Kontaktzeit erfolgt die Abschätzung des hautirritierenden Potenzials mit Hilfe einer Vitalitätsfärbung und anschließender photometrischer Quantifizierung des Farbstoffgehaltes.

Die Prüfung auf Hautsensibilisierung - das Risiko einer allergischen Reaktion nach Hautkontakt - war bislang oft nur über Tierversuche zulassungsfähig. Beispiel: Eine neue Polymermischung für Injektionssysteme wird auf ihr allergenes Potenzial getestet. Drei Prüfmethoden bieten hierfür mittlerweile tierversuchsfreie Optionen. Die OMPG arbeitet jetzt neu mit dem KeratinoSens™-Test als einer der drei Methoden; eine zweite Prüfmethode ist in Vorbereitung. Im KeratinoSens™-Test wird die Reaktion einer gentechnisch veränderten Hautzelllinie auf den Extrakt eines Produktes getestet und mittels Lumineszenz quantifiziert. Dabei gilt: Je größer das allergene Potenzial der extrahierten Substanzen, desto stärker das entstehende Lichtsignal.

„Für uns steht bei diesen Prüfungen der Tierschutz klar im Vordergrund“, sagt Laborleiter Dr. Thomas Dauben. „Daher bieten wir ausschließlich in vitro-Testmethoden an und arbeiten unermüdlich daran, immer mehr tierversuchsfreie Verfahren zu etablieren. Gern beraten wir Sie persönlich zu unseren Prüfmethoden und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die passende Strategie.“

Nehmen Sie jetzt unverbindlich Kontakt auf unter Telefon: + 49 3672 379 - 450 oder per E-Mail: biologie@ompg.de.